气候变化下土壤有机碳源汇变化取决于土壤碳输入与输出之间的平衡。气候变暖通常加速土壤有机碳分解而导致碳损失;而变暖、大气二氧化碳浓度增加、氮沉降以及生长季节延长等会提高植物生产力,增加土壤碳输入,从而可能会抵消变暖导致的土壤有机碳损失。然而,在全球尺度上气候变暖与植物生产力协同变化对不同土层有机碳的长期影响及其调控机制的认识仍然存在很大的不足,妨碍了对气候变化下土壤有机碳动态的准确预测。

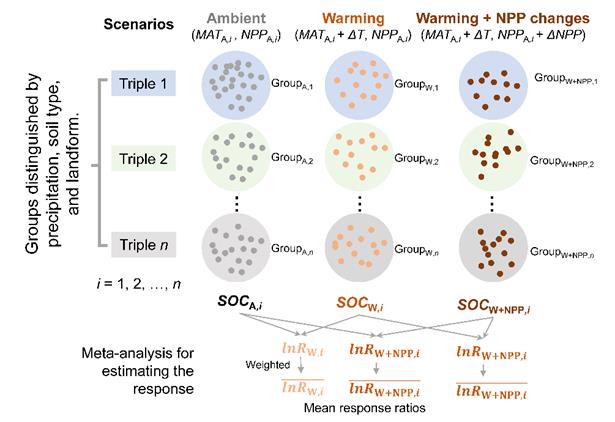

浙江大学环境与资源学院罗忠奎课题组,基于全球12万多个土壤剖面有机碳数据和相关生态环境信息,应用课题组开发的“时空替代”方法(图1,Wang等, 2022, NC; Wang等, 2024, NCC; Wang等, 2025, GCB),联合其它科研机构研究人员,综合评估了全球表层(0–0.3米)和深层(0.3–1米)土壤有机碳对气候变暖和植物净初级生产力(NPP)协同变化的响应,发现了土壤碳氮比的关键调控作用,并提出了土壤氮素可利用性调控土壤有机碳响应气候变暖和NPP变化的理论框架,预测了未来气候和NPP变化情景下土壤有机碳变化的全球空间格局。研究结果以“Increased plant productivity exacerbates subsoil carbon losses under warming via nitrogen mining”为题,于北京时间2025年5月7日发表于Nature Geoscience(https://www.nature.com/articles/s41561-025-01697-1)。

图1 时空替代研究方法

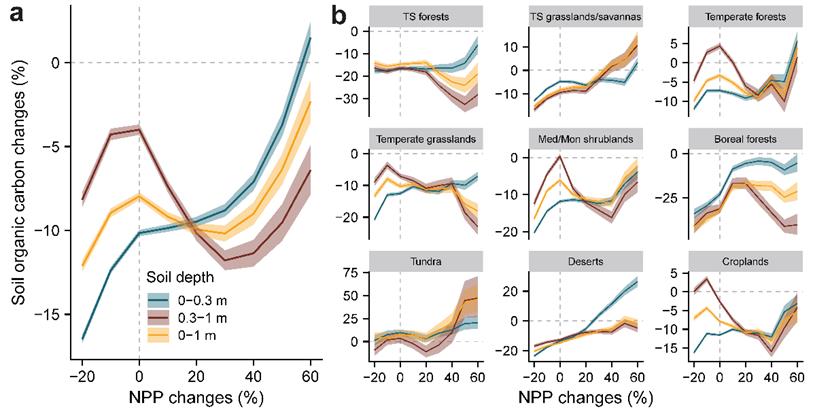

研究结果表明,在表层0–0.3 m土壤中,NPP增加会抵消1.5 ℃变暖导致的土壤有机碳损失;然而,在底层(0.3–1 m)土壤中,当NPP增加小于30%时会加剧土壤有机碳损失,超过30%的阈值后才会产生抵消作用(图2)。表层和底层的这种响应格局差异使得NPP增加超过60%时才能完全抵消1.5 ℃变暖下1 m土壤剖面的有机碳损失。自然情况下,如此高的NPP增加几乎不可能发生,这也意味着未来气候下土壤可能是碳源。在不同生态系统中表层和深层土壤有机碳存在相似的响应规律,但具体的NPP影响及其产生抵消作用的阈值明显不同,其中热带/亚热带森林、温带森林、地中海/山地灌丛、冻原以及农田生态系统底层土壤存在产生抵消作用的NPP增加阈值,而其他生态系统单调地加剧或抵消有机碳损失。

图2 土壤有机碳对增温和植被净初级生产力协同变化的响应

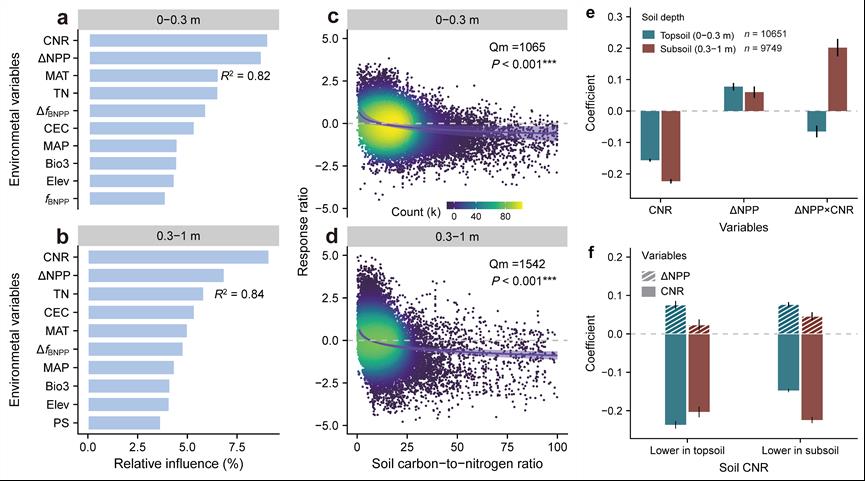

归因分析发现,土壤碳氮比(CNR)是调控有机碳响应NPP变化最重要的因子(图3)。变暖和NPP变化下土壤有机碳变化与CNR之间存在负关系,且随着土壤CNR增加,土壤有机碳逐渐从积累转变为损失。另外,在CNR较低的底层土壤中有机碳变化与CNR之间的负关系更强;进一步根据CNR的剖面分布,将土壤剖面划分为表层CNR更低的和底层CNR更低的两组,发现CNR的负效应在CNR更低的土层中更强(无论该土层是在表层还是深层),表明植物更多地从低CNR的土层中获取养分(图3)。

图3 土壤有机碳响应控制因子分析

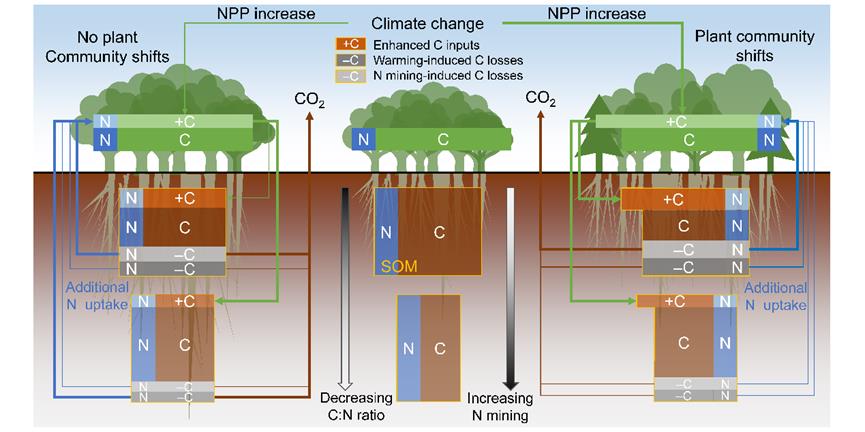

基于CNR对土壤有机碳变化的关键调控作用,提出了土壤氮素可利用性调控土壤有机碳响应气候变化的理论框架(图4)。在植物自身的化学计量相对稳定的条件下,植物生产力的增加同时会提高植物氮素需求,如果变暖导致的土壤氮素可利用性增加能够满足植物额外的氮素需求,植被生产力的增加则会抵消变暖导致的土壤有机碳损失;反之,如果不能满足植物氮素需求,植物将会加强对土壤氮素的挖掘,从而加剧土壤有机碳损失。土壤CNR直接决定了植物挖掘土壤氮素的投资回报,相比于高CNR土壤,在低CNR土壤中单位有机质的分解释放更多的氮,具有更高的投资回报,因此植物会更多地从低CNR土层中获取养分,从而导致低CNR土层的有机碳损失。然而,气候变化下如果植物主动通过改变群落组成以及自身化学计量去适应氮素亏缺,土壤CNR对有机碳变化的调控作用可能会减弱。厘清这种相互作用,需要从植物-土壤-微生物系统的角度去进一步追踪碳-氮的分配与流动。

图4 土壤氮素可利用性调控有机碳动态的理论框架

本研究提出的氮素可利用性驱动土壤有机碳动态的框架可为理解气候变化下全剖面土壤有机碳变化提供理论基础。例如,氮沉降和施肥提供了额外的氮素,从而满足或者减弱了植物生产力增加额外的氮素需求,特别是在氮限制的生态系统中,外源氮添加更有利于有机碳积累。此外,植物群落中豆科固氮物种丰度的增加也可能会减弱植物生长的氮素限制,从而减弱对土壤氮素的挖掘,促进土壤有机碳积累。气候变化下某些生态系统中植物的生长受磷等其他营养物质的限制,而土壤有机质也包含磷等其他营养物质,因此该框架也可以用来解释这些生态系统中土壤有机碳的动态变化。

浙江大学环境与资源学院博士后王明明为论文第一作者,浙江大学环境与资源学院罗忠奎研究员为通讯作者,其他作者包括美国康奈尔大学Yiqi Luo教授、中国科学院南京地理与湖泊研究所张甘霖研究员、中国科学院地理科学与资源研究所牛书丽研究员、中国科学院植物研究所杨元合研究员、中国科学院华南植物研究所郑棉海研究员、北京师范大学王国成副教授、南京农业大学肖浏骏副教授、浙江大学环境与资源学院史舟教授、谷保静教授和张帅博士等。此项研究受国家自然科学基金(32241036,32171639)以及博士后创新计划项目(BX20240314)资助。