随着城市化进程的加快,夜间照明设施在促进社会经济发展的同时,也引发了日益严重的夜间光污染问题。它不仅干扰人体生理节律,影响居民身心健康,还造成能源浪费和生态系统失衡,成为可持续发展面临的重要挑战。如何科学定量识别城市夜间光污染的空间特征,是实现联合国可持续发展目标、推动健康城市与绿色低碳发展的关键科学问题。近年来,高分辨率夜间灯光遥感数据的发展为精细化光污染评估提供了新的可能。

浙江大学环境与资源学院邓劲松课题组,利用我国首颗自主发射的可持续发展科学卫星1号(英文简称SDGSAT-1)40米分辨率微光成像数据,从供需关系的角度出发,结合人口分布与城市功能区数据,创新性地构建了夜光供需错配指数(NighttimeLight Supply-Demand Mismatch Index, NLSDMI),在空间尺度上精细量化了北京和上海两个特大城市中心城区的光污染状况。研究成果以“Identification andevaluation of nighttime light pollution in residential gathering area ofmegacities based on SDGSAT-1 glimmer imagery”为题,于北京时间2025年7月4日发表在Remote Sensing ofEnvironment 上(https://doi.org/10.1016/j.rse.2025.114894)。

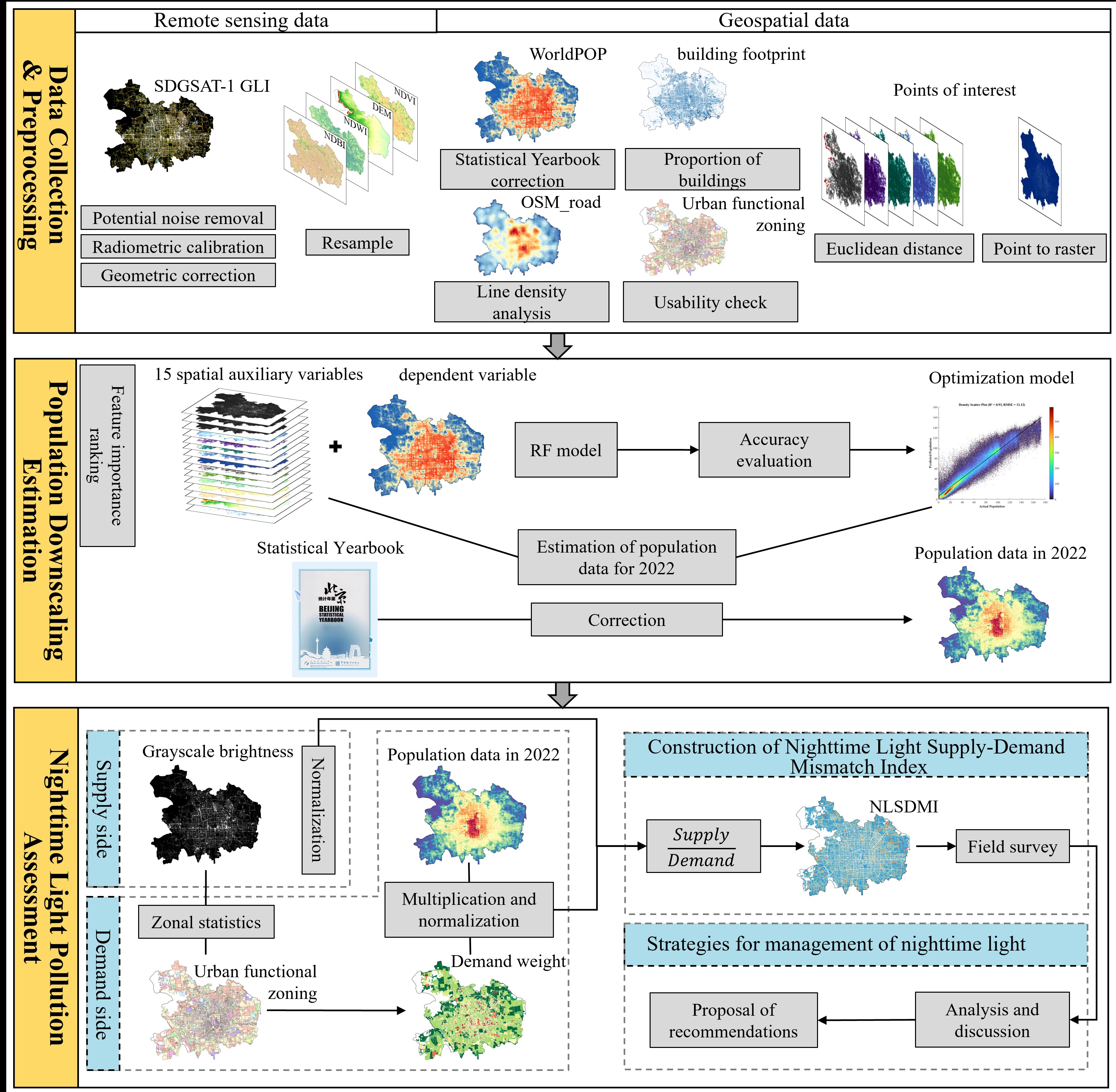

图1 研究总体技术路线图

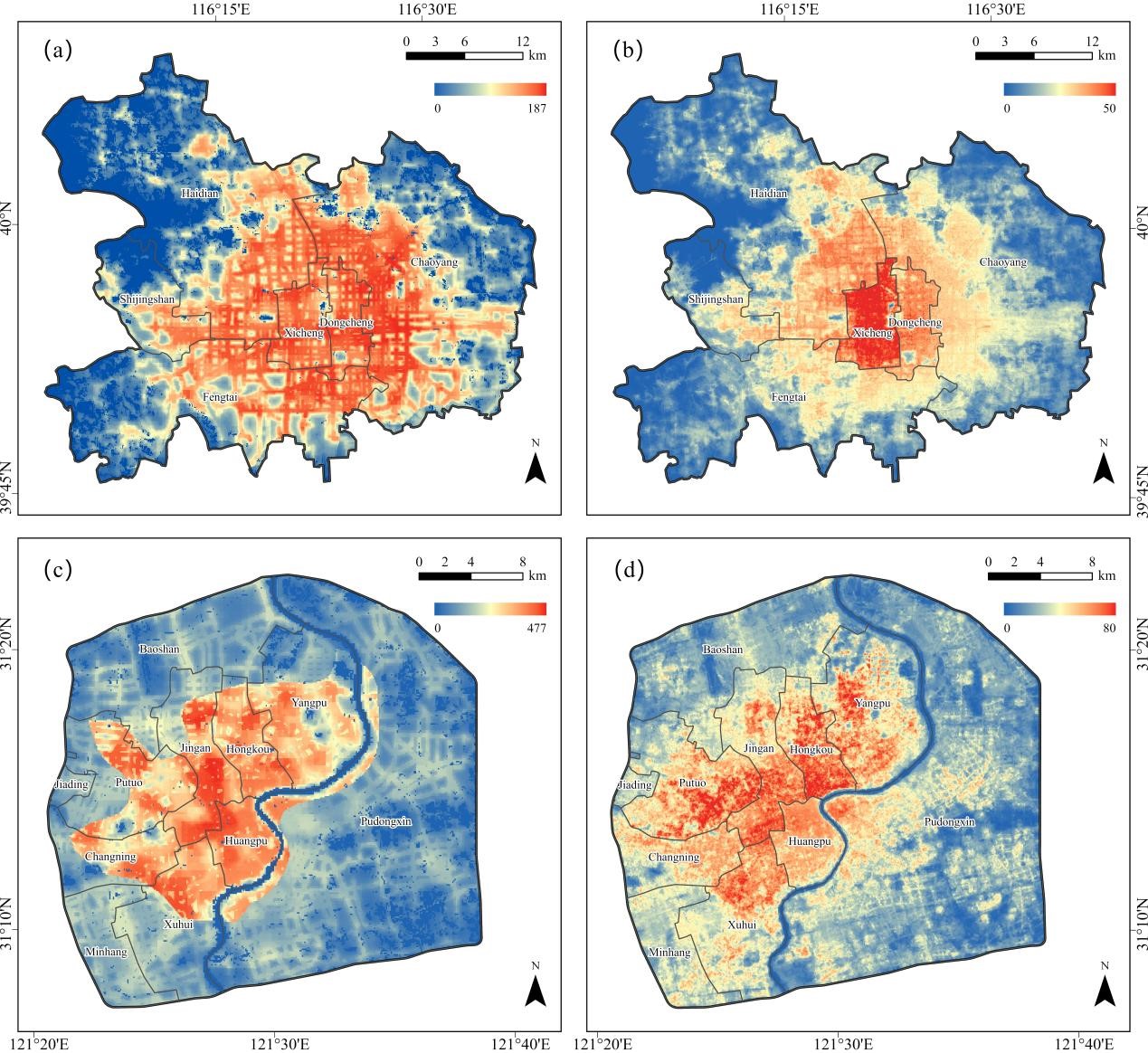

为精细量化夜光需求,研究团队基于随机森林回归模型,引入道路密度、建筑密度、POI分布等多源辅助变量和统计年鉴校正,将100米分辨率WorldPop人口数据降尺度至40米分辨率,构建了高精度人口分布网格数据。通过结合与城市功能分区数据,并引入需求权重,实现了对居民实际夜光需求的细粒度刻画。

图2 人口分布降尺度估计结果

(a和c为100米WorldPop数据;b和d为40米降尺度数据)

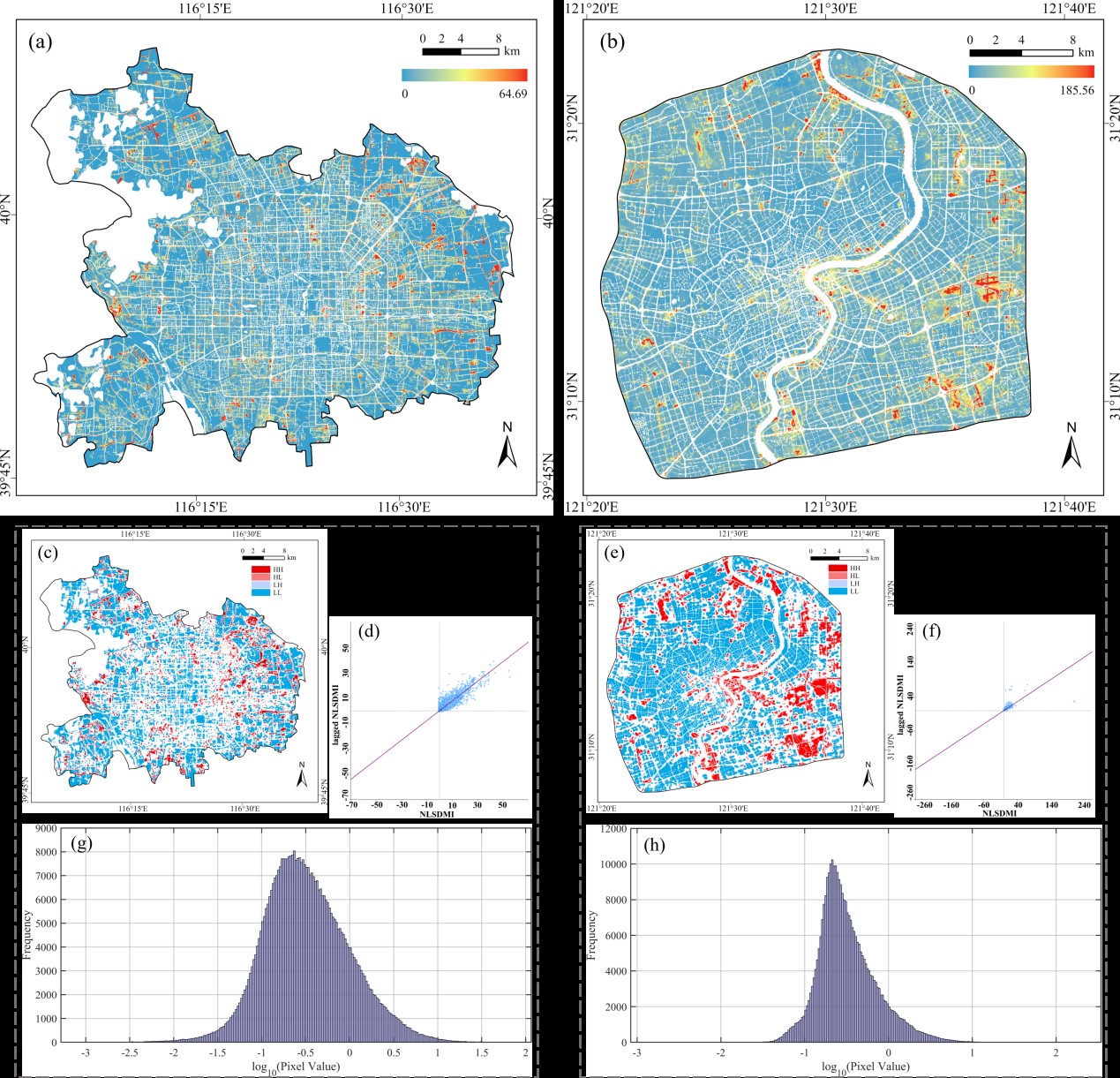

研究从供给侧和需求侧双重视角,构建了当前最为精细的夜间光污染评估指数(NLSDMI),为城市照明规划与光污染治理提供了科学依据与实践工具。结果表明,北京和上海的夜光供需失衡均表现出显著的空间集聚特征;上海居住聚集区的夜光污染面积占比高于北京,且上海的污染峰值更高。两城市中,居住区均是光污染的主要来源之一。此外,北京的光污染主要集中在公园绿地,而上海则更多分布于工业区域。这一差异反映了两座城市的不同功能定位:北京聚焦于政治文化功能,上海则更侧重于经济功能。

图3 夜光供需错配指数的空间特征

研究进一步提出了针对性的管理建议,包括制定差异化照明策略、优化城市土地利用规划、推广节能照明技术等,以减轻光污染并推动城市可持续发展。该研究展示了SDGSAT-1影像在光污染评估与城市管理中的广阔应用前景,并为实现联合国可持续发展目标(如SDG 3、7、11)提供了科学路径。

浙江大学环境与资源学院硕士研究生吴易轩与博士研究生黄晨豪为论文共同第一作者,浙江大学环境与资源学院邓劲松教授与博士研究生黄晨豪为共同通讯作者。其他作者包括浙大城市学院城市大脑研究院叶扬副教授、中国科学院可持续发展大数据国际研究中心梅林露研究员、刘亚岚研究员、王大成研究员、浙江大学环境与资源学院硕士研究生陈伟荣等。该研究是可持续发展目标大数据国际研究中心“SDGSAT-1开放科学计划”的一部分,并得到国家重点研发计划政府间国际科技创新合作专项(2024YFE0198600)、科技部科技基础资源调查专项(2023FY100102)、国家自然科学基金(22376179)和浙江省自然科学基金(LTGS24D010002)的资助。